近期,考研圈迎来一则影响深远的政策变动!中国政法大学、中国矿业大学、华东师范大学等多所重点院校,陆续公布 2026 年硕士研究生招生新政,而这些政策的核心指向高度一致 —— 全面推行【大类招生】。这一调整并非个别院校的尝试,而是正在重塑考研报考格局的重要趋势,每一位 26 考研人都需重点关注、提前规划!

多所高校【大类招生】调整细节速览:

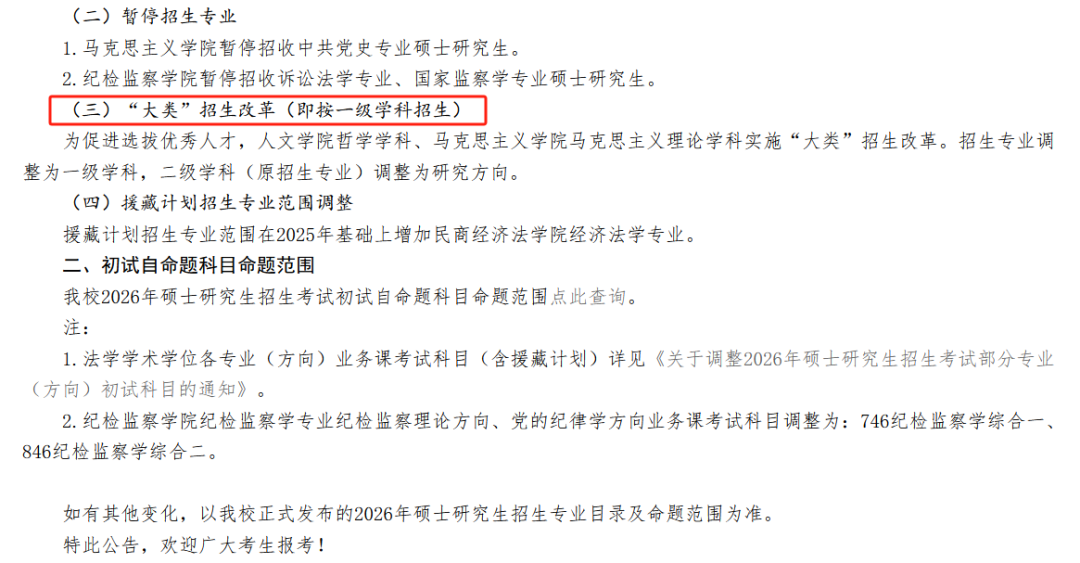

中国政法大学:人文学院原哲学相关二级学科、马克思主义学院原马克思主义理论相关二级学科,均调整为按一级学科招生,原本的二级专业方向不再作为报考选项,而是转为入学后的具体研究方向。

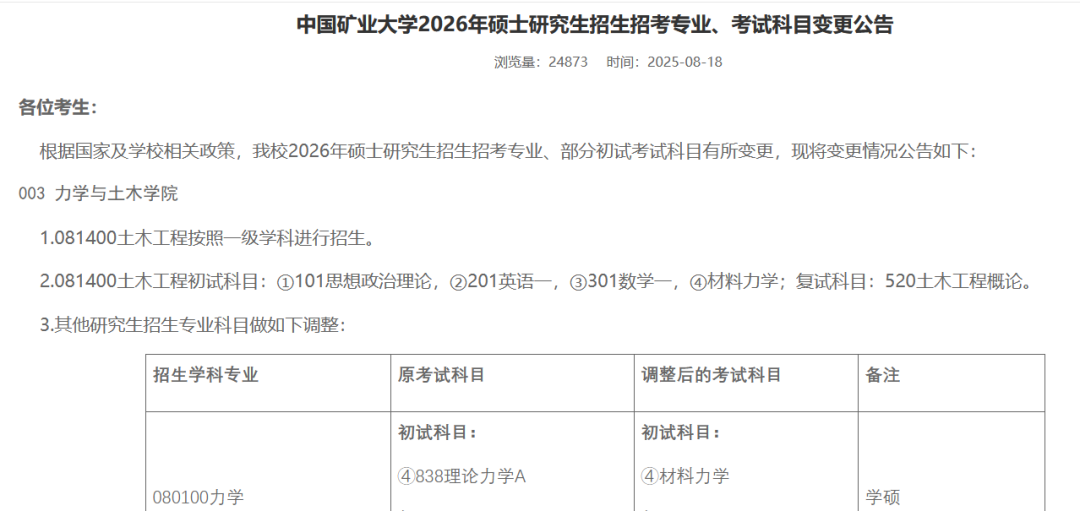

中国矿业大学:热门工科专业【土木工程(081400)】明确调整为按一级学科招生,意味着考生报考时无需细分方向,入学后再结合学习规划与院校资源确定研究领域。

华东师范大学:中国语言文学系迎来重大整合 —— 原分散招生的 7 个二级学科(如中国古代文学、中国现当代文学等)合并,统一以【中国语言文学(050100)】一级学科名义招生,进一步打破学科壁垒。

一文读懂:什么是研究生【大类招生】?

不同于传统考研中直接报考【二级学科】(如 “中国古代文学”“结构工程”)的模式,【大类招生】要求考生在报名阶段选择范围更宽泛的【一级学科】(如 “中国语言文学”“土木工程”)。入学后,考生将先进行 1-2 学期的通识化、宽口径培养,学习学科基础核心课程;待第一学年结束后,院校会结合 “学生成绩 + 个人志愿 + 导师资源匹配” 的原则,通过双向选择确定每位考生的具体研究方向与指导教师。

【大类招生】对考生的 4 大核心影响,利弊需辩证看待:

1、就业层面:需警惕专业名称匹配风险

报考公务员、事业单位或参与部分国企人才引进时,不少岗位会明确要求 “专业名称与二级学科一致”(如某岗位仅招收 “马克思主义中国化研究” 专业,而非 “马克思主义理论” 一级学科)。若考生最终分流的研究方向未体现在毕业证专业名称中,可能在资格审核环节受限,需提前了解目标岗位的报考要求。

2、学习层面:分流竞争压力不容忽视

热门研究方向(如中国语言文学中的 “现当代文学”、土木工程中的 “智能建造”)与资深导师的名额往往有限,入学后的课程成绩、科研潜力表现将直接影响分流结果。这意味着 “考上只是起点”,后续仍需保持竞争力,避免因成绩不佳错失心仪方向。

3、报考层面:有效缓解选择焦虑

对初期不确定研究方向、担心 “选错专业抱憾” 的考生而言,【大类招生】提供了 “缓冲期”—— 无需在备考阶段强行锁定细分方向,可通过入学后的课程学习、学术讲座、导师交流,更清晰地判断自身兴趣与优势,降低 “一报定终身” 的决策风险。

4、能力层面:助力培养复合型视野

宽口径的培养模式打破了传统二级学科的局限,考生能接触到更广泛的学科知识(如中国语言文学考生可同时学习古代文学与比较文学课程),有助于夯实学科基础、提升跨领域思考能力,更契合当下社会对复合型科研人才的需求。

从趋势看未来:考研培养体系正走向 “灵活开放”

回顾近年考研改革轨迹:专硕持续扩招、学硕聚焦学术型培养,多所院校从自命题转为统考科目,再到如今【大类招生】试点范围不断扩大 —— 我国研究生培养正从 “细分固化” 向 “灵活适配” 转型。结合教育部对 “优化研究生培养结构” 的要求,预计 2026 年及未来,将有更多综合类、理工类、文科类高校加入【大类招生】行列,尤其在文科、工科的一级学科中,这一模式可能成为主流。

给 26 考研人的建议:

① 优先查看目标院校 2026 年招生简章,确认是否有【大类招生】调整;

② 若报考大类专业,提前了解院校分流规则(如成绩占比、志愿优先级);

③ 关注目标行业 / 岗位的专业要求,避免因 “大类名称”